2010.10.28〜11.2

| 一日目 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 最終日 | アルバム |

11月1日 月曜日 秘湯めぐり

○郷土料理

昨夜は川の音が大きかったと思ったら、すごいことになっていた。

雨もちょっと降ってるようだし、この水量だし、朝風呂に行く気になれない。

8時の朝食に行くと、皆さん食べ始めていました。

私たちが一番最後だった。

朝ごはんも質素でいい。

なかでも初めて口にするのは、「イナゴの佃煮」と「もってのほか」という食用菊。

○イナゴの佃煮

山形県の内陸部や群馬県、長野県、福島県などの海産物の少ない山間部を中心に食べられている、

昔からの貴重なタンパク源、また冬の保存食。

他にも蜂の子などを佃煮として食べるところもあります。

以前に岐阜の白川郷を訪れた時も、蜂の子の佃煮がお膳に並んでいました。

どちらも見た目と、ネーミングのインパクトから口に含むことを敬遠される方が多いです。

食べてみると、醤油と砂糖の佃煮の味付けだけの味なので、全く臭くも苦くもありません。

ただ、蜂の子のプチッという食感と、イナゴの足の部分や体のジャリという食感はだめな人がいるかもしれませんが。

○もってのほか

食用菊の生産量日本一を誇る山形県。

奈良時代に薬草として中国から伝わったとされ、日本の伝統食です。

山形では秋の味覚として古くから食べられ郷土の味として親しまれてきました。

食用として評価が高いのは、淡い紫色の「もってのほか」。

独特の風味と味の良さ、美しさから、「食用菊の王様」と呼ばれています。

時期により早生モッテ、中モッテ、奥モッテとあり、だんだんと色が濃くなります。味は、中モッテが一番だそうです。

また、リラックス効果があると言われ、古くから漢方薬などにも利用されています。

正式には「延命楽(えんめいらく)」という名の品種ですが、「もってのほか」「もって菊」という愛称で広く知られていて、

「天皇の御紋である菊の花を食べるとはもってのほか」だとか、

「もってのほか(思っていたよりもずっと)おいしい」といったことが由来となっているんだとか。

食用菊は花びら(花弁)の部分を食べますが、もってのほかの花びらは筒状になっているため、

茹でても形が崩れず、しゃきしゃきとした歯ざわりが特徴。

食堂の様子/朝夕こちらでいただきます。

○やっぱり歩くのね・・・

決まった時間に荷物をロビーに持ってくると、お猿のカゴ屋さんであげてくれるとのこと。

私たちは出発が遅かったので間に合わず、リュックを背負って行くことに。

さぁ、いよいよ駐車場に向けてのトレッキングです。

女将さんはジグザグに歩けば、楽にいけるとおっしゃいますが・・・。

つり橋を渡るまではニコニコ顔。

すぐに息が切れ始める。

ほんとにゆっくりと周りの景色を楽しみながら、踏みしめるようにして歩いていく・・・。

なによりも救いだったのは真夏じゃない事。

はっきり言って真夏は無理!!

車が見えたときの安堵感といったら・・・

とりあえず、おもな坂道を載せてみました。

合宿5日目、冬だというのにこんなに汗かくなんて・・・。

第1日目/高館義経堂、中尊寺にてウォーミングアップ

第2日目/山寺にて足腰の強化&スタートダッシュ

第3日目/大高森にて早朝トレーニング&青根温泉にて階段かけあがり5セット

第4日目/ひざガクガクの急斜面下り坂を超負荷トレーニング

第5日目/この合宿最大のトレーニング、荷物を背負って登る心臓破りのロードワーク

第1日目/高館義経堂、中尊寺にてウォーミングアップ

第2日目/山寺にて足腰の強化&スタートダッシュ

第3日目/大高森にて早朝トレーニング&青根温泉にて階段かけあがり5セット

第4日目/ひざガクガクの急斜面下り坂を超負荷トレーニング

第5日目/この合宿最大のトレーニング、荷物を背負って登る心臓破りのロードワーク

車ではたどり着けない秘湯の温泉宿「大平温泉滝見屋」。

秘湯と言う言葉は、ここのためにあるといっても過言ではありません。

ロケーション、温泉、食事、宿泊施設の4拍子そろった秘湯度満点のお宿でした。

大平温泉の駐車場から米沢市内までまた狭い車道を通ります。

2台ほど、しかもマイクロバスとすれ違いましたが、タイミングがよかった。

○上杉家廟所

米沢市内でまず向かったのは上杉家廟」。

こちらは米沢藩歴代藩主のお墓。

米沢城が解体された後、1876年に藩祖上杉謙信の墓所を城内御堂から移して、参道正面奥に社殿を造営。

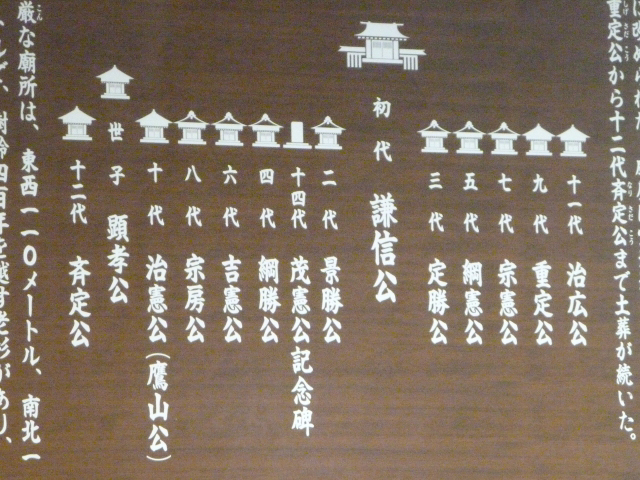

御廟所の配列は、中央正面に謙信、その左に2代景勝、4代綱勝、6代吉憲、8代宗房、10代治憲、12代斉定の祠堂が並び、

右には3代定勝、5代綱憲、7代宗憲、9代重定、11代治広の祠堂があります。

歴代藩主の廟所が置かれているのは珍しいとのこと。

雨がしとしと降っていて、神社でもなく、お墓でもなく、独特な雰囲気を醸しだしています。

○おたまや

松が岬公園へ向かう前に「おたまや」という麹味噌屋さんで調味料を購入。

こちらのお味噌、天然酵母に完全無添加。

それと三五八という糀の漬け床を購入。

三五八と書いて「さごはち」と読みます。原料である塩(三)・こうじ(五)・米(八)のそれぞれの配合をそのまま名前にした、糀(こうじ)漬けの漬け床。

糀が生み出す自然の甘味で、野菜やお肉や魚介などなんでも漬けることができるのでとても便利。

しかも、糠(ぬか)を使用しないので、匂いがやさしく、糠(ぬか)漬けのように毎日かき混ぜる手間がない。

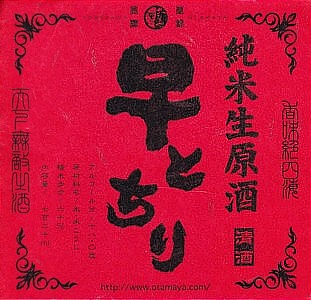

そして、今夜の晩酌にお酒を購入。

純米生原酒「早とちり」。

これはこちらの店主がじっくりと仕込んだお酒。

ネーミングに惹かれました。

おたまや

米沢市城西4−7−33

023−23−1850

○松が岬公園

今は公園になっていますが、もともと米沢城があったところ。

伊達政宗が岩出山に移封されるまでの210余年間、この地は伊達氏によって統治されていました。

特に輝宗、政宗の2代はこの米沢城を本拠としていました。

現在は「伊達政宗誕生の碑」だけが伊達家の地であることを示しています。

実際米沢市内は上杉一色で、初代米沢藩主は上杉謙信ということなのでしょう。

ここには謙信を祀る上杉神社や政宗誕生の碑、

謙信の遺品や、直江兼継の愛の兜が展示されている稽照殿があります。

また上杉鷹山(ようざん)や謙信の銅像も置かれいます。

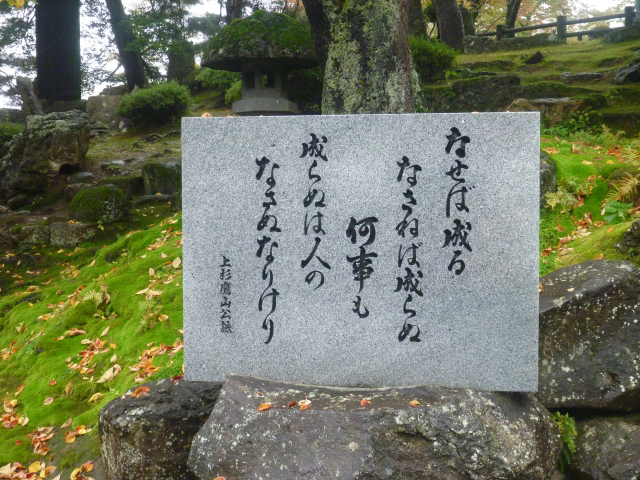

鷹山ちょっとメモ

米沢藩の第9代藩主で、領地返上寸前の米沢藩再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君。

「生せは生る 成さねは生らぬ 何事も 生らぬは人の 生さぬ生けり」という有名な句を読んだことで知られる。

ルーズベルトやビル・クリントンらが日本人の政治家の中で一番尊敬している人物として上杉鷹山を挙げたとか。

○割烹志乃

お昼は松が岬公園近くにある米沢牛の割烹「志乃」さんへ。

お昼は予約のみの営業とのこと。

個室のみですので、周りを気にせずにゆっくりと食事ができます。

予約しておいた、牛トロ丼とあぶり重をいただきました。

牛トロ丼は、牛のイチボの部分を使っているとのこと。

イチボは、1頭の牛から少ししか取れず貴重品。

1日限定20名までのメニュー。

割烹 志乃

米沢市門東町3−3−19

0238−21−0336

米沢牛に満足した私たちですが、さらに欲張ってしまった。

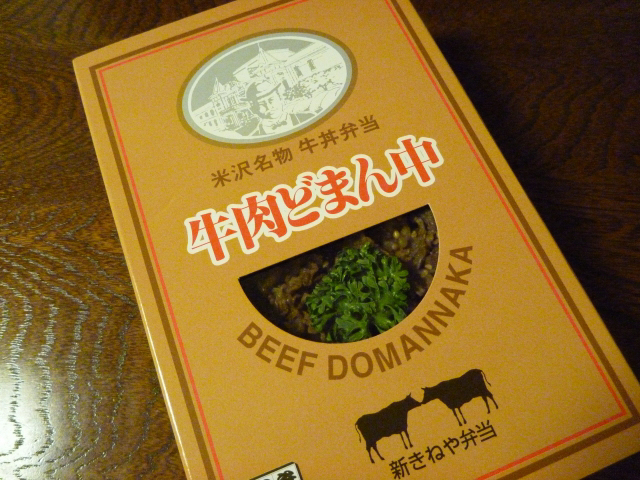

米沢駅まで車を走らせ、駅前にある新杵屋さんの駅弁を購入。

その名も「どまん中弁当」!!

山形県産米「どまんなか」をふっくらと炊き上げて、

その上に特製のタレで味付けした牛そぼろと牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当。

これで、おたまやで購入したお酒「早とちり」と「どまん中弁当」とで、夜食は完璧です。

さぁ、このたび最後の温泉宿「姥湯温泉 枡形屋」さんへ向かいます。

枡形屋さんへ行く途中に、峠駅と滑川温泉に寄り道。

峠駅に行くにも、大平温泉滝見屋さんのようなかなり狭いダート道を行かなくてはいけません。

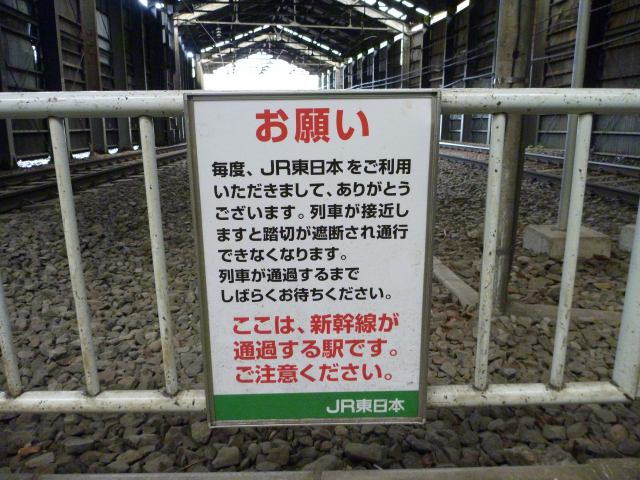

○峠駅

急勾配と豪雪による難所として知られ、山形新幹線開業まで普通列車はスイッチバックで登っていたそうです。

このため、複雑な線路やポイントなどの施設が駅構内に設けられ、

それらを雪から守るためスノーシェルターで覆われています。

新幹線開業や電車化されたことによりスイッチバックは廃止されましたが、

スノーシェルターはホームの屋根代わりとして使用されました。

大きく覆った構造から独特の雰囲気です。

鉄道マニア、いわゆる鉄っちゃんの間ではかなり有名な場所らしい。

○滑川温泉

姥湯温泉のすぐ手前にある滑川温泉。

お湯は青みがかった乳白色。

先に温泉に入っていたおじさんとお話しをした。

なんでも、仕事でこっちのほうに来たらしく、

車一台分しかない道なのに、クラウンで来たらしい。

前日の大雨で道が川状態になって、落ち葉もたくさん流れてきて、

小さくはない、幅の広いクラウンが崖と溝に挟まれて、対向車は来るし、

結局宿泊予定だった姥湯温泉までたどり着けなかったとのこと。

それで、手前の滑川温泉に泊まったらしい。

ドライバー歴長いが、もうだめだ、死んだと思ったそうな。

これから私たち、姥湯温泉に行くんですけど・・・・

○姥湯温泉

滑川温泉から狭い道が続き、スイッチバックしないと先に進めないというところがあり、秘湯度が増します。

その先、つり橋が見えたらそこが車両の終点。

滑川温泉のおじさんの言っていたことが心配でしたが無事に到着。

スイッチバックも私たちの小さいレンタカーでは関係ありませんでした。

荷物は駐車場からお猿のカゴ屋で運んでくれます。

先日の滝見屋さんとは違って、駐車場から宿舎までは数分。

標高1230mに湧く、県内一高い地に位置する温泉地、姥湯温泉。

切り立った岩に囲まれ、野趣溢れる超ダイナミックな露天風呂が楽しめます。

まさに秘湯中の秘湯。

姥湯温泉は室町時代(1533年)の発見されたそうです。

桝形屋初代が山師として金山を探している時、山姥に教えられて発見したとされる。

温泉名もこれに因み姥湯となった。

現在の当主は17代目。

チェックインして、部屋に案内される。

とても建物がきれいという印象。

部屋も古くなく、清潔感があります。

旅の最後の宿がここでよかったと思った。

6名用の広めの部屋を用意していただいたのもうれしい。

早めの到着なので、ちょっと部屋でゆっくりとくつろぎタイム。

霧雨のような天気ですが、ちょっと露天風呂へ。

露天は混浴風呂と、女性専用があります。

男子は混浴風呂へ。

宿舎から外履きようのスリッパに履き替えて、テクテク歩いていきます。

このロケーションに度肝を抜かれました。

ほんとにこんな青い乳白色なんですよ。

ほんのりと硫黄の香り

口の含んでみると、とっても酸っぱい!!

こんな酸性の温泉は初めてです。

温泉の温度はちょうど長湯できるくらい。

先日の大平温泉のような熱すぎることがないので、リラックスできます。

晴れていたらもっとよかったかもしれませんが、この温泉を独り占めできるなんて幸せだぁ。

夕食は大平温泉と同じ、畳の大部屋にて頂きます。

山の幸と鯉料理、山形牛が並べられています。

鯉こく、鯉の洗いは臭みはとても少なく食べやすい。

鯉こくの甘さと山形の地酒が良く合います。

21時ごろ露天風呂へ。

なんだか風が強い。

なんでも、台風が低気圧に変わった影響で風が強いとのこと。

戸井が飛ばされていました。

雨交じりの風がビュービューと音をたてています。

そんな中の露天風呂はちょっと怖かった。

こんな天気では、さすがに誰もいなかった。

部屋に戻り、そろそろ小腹が空いたというわけで・・・・

温泉で体がぽかぽか、どまん中でお腹がプクプク、地酒でフラフラ

なかなか充実した夜でした。